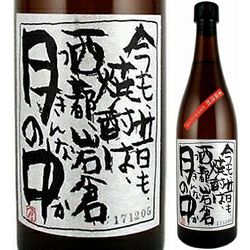

つきんなか

2025.09.10

黄金千貫の旨みを凝縮した心ほどける一杯

芋焼酎『月の中(つきんなか)』は、宮崎県西都市にある岩倉酒造場が家族4人だけで丹念に造り上げる、手造りの本格芋焼酎です。創業は1890年(明治23年)、現在は四代目の岩倉幸雄氏が杜氏を務め、麹造りから瓶詰め、ラベル貼りに至るまで、すべての工程を家族の手で行っています。そのこだわりは、原料選びにも表れており、契約農家から仕入れる黄金千貫を、仕込み当日の朝に必要な分だけ購入するという徹底ぶり。大量生産を避け、品質を最優先する姿勢が、焼酎ファンから高い評価を得ています。

「月の中」という名前は、地元の月見の名所「月中(げっちゅう)」地区に由来し、ラベルには地元漫画家による独特の書体が使われるなど、地域愛と個性が光ります。味わいは、蒸した芋の甘い香りと、やさしく包み込むようなマイルドな口当たりが特徴。どっしりとした芋焼酎とは一線を画し、まるで田舎の母親を思わせるような温もりを感じさせます。

お湯割りにすると香りが一層引き立ち、焼き魚や刺身などの素朴な料理との相性も抜群。また、地元名産のピーマンを使った青椒肉絲など、コクのある料理にもよく合います。生産量が限られているため入手困難なこともありますが、それだけに一杯の価値が際立つ、まさに“家族愛の結晶”とも言える芋焼酎です。贈り物にも、自分へのご褒美にもふさわしい逸品です。

■飲み方あれこれ!!

〇芋焼酎「月の中」は、蒸した芋の甘い香りとやさしい口当たりが魅力の焼酎なので、その風味を最大限に引き出す飲み方がおすすめです。

お湯割り(焼酎6:お湯4):

最もおすすめの飲み方です。芋の香りがふわっと立ち上がり、まろやかな甘みが際立ちます。体も温まり、食事との相性も抜群。特に焼き魚や煮物と好相性。

前割り(数日前に水で割って寝かせる):

焼酎と水を6:4で割り、常温で数日寝かせることで味がなじみ、口当たりがさらにやさしくなります。芋の旨みがまろやかに広がり、初心者にも飲みやすい。

オン・ザ・ロック:

氷で冷やすことで香りが抑えられ、すっきりとした飲み口に。夏場や食前酒としてもおすすめ。

水割り(焼酎6:水4):

芋の香りをほどよく楽しみながら、アルコール度数を抑えて飲みやすく。食事中にも合わせやすく、初心者にも人気。

梅干し入りお湯割り:

お湯割りに梅干しを加えると、酸味と旨みが加わり、味に深みが出ます。しそ梅やかつお梅など、好みに合わせてアレンジ可能。

▶「岩倉酒造場」のこと

「岩倉酒造場」は、宮崎県西都市に位置する小さな家族経営の蔵元で、創業は1890年(明治23年)と、130年以上の歴史を誇ります。現在は四代目の岩倉幸雄氏が蔵を継ぎ、妻・悦子さん、娘さん、息子さんの4人で焼酎造りに取り組んでいます。かつては夫婦2人だけで製造を担っていた時期もあり、現在もその精神を受け継ぎながら、手間を惜しまない丁寧な酒造りを続けています。

「岩倉酒造場」の焼酎造りの最大の特徴は、「全工程を手作業で行う」という徹底したクラフトマンシップです。使用する芋は地元産の黄金千貫で、掘り上げたその日に蔵へ届けられ、洗浄・選別・皮むきまでをすべて手作業で行います。特に選別には細心の注意を払い、変色や傷みのある部分は一つひとつ切り分けて取り除きます。仕込みに使う水は、創業以来変わらぬ井戸水を使用しており、自然の恵みをそのまま活かした焼酎造りが行われています。

仕込みは約1.5トンの芋を使って行われ、麹造りと並行して進められます。瓶詰めやラベル貼りもすべて手作業で、繁忙期には家族総出で作業にあたるという、まさに“家族の絆”が詰まった酒造りです。製造量は年間約300石と非常に少なく、量より質を重視する姿勢が貫かれています。そのため、岩倉酒造場の焼酎は希少性が高く、全国に熱心なファンを持つ存在となっています。

代表銘柄「月の中」は、地元の月見の名所「月中(げっちゅう)」に由来する名前で、蒸した芋のような甘い香りと、まろやかでやさしい味わいが特徴です。芋焼酎特有のクセが少なく、初心者にも飲みやすいと評判。お湯割りにすると香りが一層引き立ち、焼き魚や煮物などの家庭料理との相性も抜群です。飲む人の心をほっと和ませるような味わいは、まるで田舎のお母さんのぬくもりを思わせると表現されることもあります。

「岩倉酒造場」は、問屋を通さずに販売店へ直接卸すスタイルを貫いており、「心が通じる販売」を大切にしています。経営が厳しかった時代には、幸雄氏自らが足を運び、販売店を一軒一軒開拓していったというエピソードも残っています。現在では20年以上の付き合いがある販売店も多く、蔵元と販売店、そして消費者との信頼関係が築かれています。

このように、「岩倉酒造場」は歴史と伝統を守りながら、家族の手で丁寧に焼酎を造り続ける希少な蔵元です。その焼酎には、手間と愛情、そして地域への深い敬意が込められており、一杯の中に物語が宿っています。飲むたびに、その背景にある人々の想いや風景が浮かび上がるような、そんな特別な焼酎です。

▶「岩倉酒造場」の歴史(年表)

1890年(明治23年) :

宮崎県西都市にて創業。焼酎造りを開始。

昭和初期〜中期 :

地元・西都市を中心に焼酎を販売。杜氏を雇って製造していた時代もあり。

昭和後期〜平成初期 :

経営が厳しい時期を迎えるが、夫婦二人で焼酎造りを継続(※)。製造量は少ないながらも品質を重視。

⇒夫婦二人で焼酎造りを継続(※)

〇現在の四代目・岩倉幸雄さんが蔵を継いだ当初、経営は厳しく、なんと夫婦二人だけで焼酎造りのすべてを担っていた時期がありました。芋の選別から麹造り、瓶詰め、ラベル貼りまで、すべて手作業。芋は一本一本目で見て傷みを確認し、悪い部分は丁寧に切り分けるという徹底ぶりで、業界関係者からも「芋焼酎の手本」と称賛されるほどです。その後、息子さんと娘さんが蔵に戻り、現在は家族4人で焼酎造りを行っています。蔵には笑い声が響き、まるで家族の食卓のような温かさが漂う環境。焼酎造りの現場には、昔ながらの三角棚やかめ壺が並び、伝統と革新が共存しています。

1990年代後半 :

焼酎ブームの到来。代表銘柄「月の中」が注目を集め始める(※2)。

⇒代表銘柄「月の中」が注目を集め始める(※2)

〇1990年代後半からの焼酎ブームの中で、「月の中」はそのやさしい味わいと手造りの温もりで注目を集めました。大量生産に走る蔵が増える中、岩倉酒造場はあくまで少量・高品質を貫き、年間300石ほどの希少な焼酎を丁寧に造り続けました。その姿勢が多くのファンの心をつかみ、今も根強い人気を誇っています。

2000年代前半 :

息子・娘が蔵に戻り、家族4人での製造体制が整う。瓶詰めやラベル貼りもすべて手作業で行うスタイルを確立。

2015年(平成27年) :

法人化し、株式会社岩倉酒造となる。

2021年(令和3年)3月16日 :

宮崎県より「経営革新計画」の承認を受ける。

2023年(令和5年):

宮崎県地域経済振興「100年企業顕彰」に選ばれる。

Data

生産者:株式会社岩倉酒造

住所:宮崎県西都市大字下三財7945

創業:1890年(明治23年)

TEL:0983-44-5017

URL: https://www.dareyami.jp/brewery/iwakura/(だれやみ 宮崎県焼酎サイト内 岩倉酒造場ページ)

原料:さつまいも(黄金千貫)、米麹(白)

蒸留方式: 常圧蒸留

アルコール度数:約25度

容量: 720ml (瓶)、1800ml(瓶)

【広告】楽天/日本酒通販

【広告】Amazon/日本酒通販

・ご指定以外の商品も表示されます。

・お酒は二十歳になってから。