Premium

だっさい じゅんまいだいぎんじょう みがき2わり3ぶ

2025.08.21

磨き抜かれた米が奏でる静謐な味わい

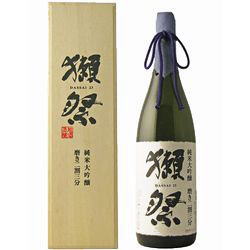

『獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分』は、旭酒造が誇る日本酒の最高峰であり、米の可能性を極限まで追求した革新的な一本です。使用される酒米は山田錦。その米を精米歩合23%まで磨き上げ、米の中心部のみを贅沢に使用することで、雑味のない透明感と繊細な旨みを実現しています。これは、単なる技術力の誇示ではなく、「美味しさとは何か」を問い続ける旭酒造の哲学の結晶です。

香りは華やかで、洋梨やメロンを思わせるフルーティなニュアンスが立ち上がり、口に含むと驚くほど滑らかでクリアな味わいが広がります。余韻は長く、静かに消えていくその感覚は、まるで一幅の絵画のような美しさを感じさせます。食中酒としても優れており、繊細な和食はもちろん、フレンチや寿司との相性も抜群。料理の味を引き立てながら、酒そのものの存在感も失われません。

また、獺祭は国内外で高い評価を受けており、世界の一流レストランやソムリエからも支持されています。その背景には、伝統に甘んじることなく、常に革新を追い求める姿勢があります。温度管理や発酵技術、流通まで徹底した品質管理がなされており、どの一本も安定したクオリティを保っています。

「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」は、贈答品としても非常に人気が高く、特別な日の乾杯や、大切な人への贈り物にふさわしい一本です。日本酒の未来を切り拓く存在として、伝統と革新の両輪で走り続ける獺祭。その象徴とも言えるこの酒は、飲む人の心に深く残る体験をもたらしてくれるでしょう。

■飲み方あれこれ!!

〇.飲み頃は、10〜15℃位まで冷やして。冷蔵庫で軽く冷やすことで、フルーティな香りと繊細な味わいが際立ちます。グラスは、ワイングラスや薄口の酒器で。香りを楽しむならチューリップ型のワイングラスがおすすめ。伝統的な酒器を使う場合は、磁器やガラス製の薄口のものが良。開栓後は、冷蔵庫で保存し、なるべく早めに飲み切るのが理想。時間が経つと香りが落ち着いてくるため、味の変化を楽しむのも一興。

▶「旭酒造株式会社」のこと

「旭酒造株式会社」は、1948年に山口県岩国市で創業した酒蔵で、現在では「獺祭(だっさい)」ブランドを通じて国内外に名を馳せる革新的な酒造メーカーです。創業当初は地方の小規模な蔵元として、普通酒「旭富士」を中心に製造していましたが、1980年代には清酒市場の縮小や価格競争の激化により、経営は危機的状況に陥ります。そんな中、三代目社長・桜井博志氏が1984年に就任し、「酔うための酒ではなく、味わうための酒を造る」という理念のもと、酒造りの根本的な改革に乗り出しました。

「旭酒造」の最大の転機は、1990年に純米大吟醸「獺祭」を発売したことです。精米歩合を極限まで高め、米の中心部のみを使用することで、雑味のない透明感ある味わいを実現。特に「磨き二割三分」は、山田錦を23%まで磨き上げた究極の一本として、国内外の高級レストランやワイン愛好家からも高い評価を受けています。

酒造りの特徴として、旭酒造は伝統的な杜氏制度を廃し、社員による通年の「四季醸造」を導入しています。これは、酒造りを特定の季節や職人の勘に頼るのではなく、データと技術によって安定した品質を追求するという考え方に基づいています。発酵状態や麹の成分分析などを数値化し、遠心分離機などの最新設備を導入することで、酒質の均一性と向上を図っています。

しかし、合理化一辺倒ではなく、人の手による繊細な作業も重視しています。たとえば洗米や麹造りなど、機械では再現しきれない部分には、あえて手作業を残すことで、獺祭らしい香りと味わいを守っています。こうした「テクノロジーと手仕事の融合」が、旭酒造の酒造りの本質です。

また、「旭酒造」はマーケティングにも積極的で、地方の狭い商圏に留まらず、首都圏や海外市場への展開を早期から進めてきました。その結果、売上は1984年の約1億円から、2023年には174億円を超えるまでに成長。今では世界38カ国以上で獺祭が飲まれており、日本酒のグローバル化を牽引する存在となっています。

「旭酒造」の歴史は、衰退産業と見られていた日本酒業界において、品質へのこだわりと革新によって再生を果たした物語です。伝統を尊重しながらも、常に「美味しさとは何か」を問い続ける姿勢こそが、獺祭の本質であり、旭酒造の未来を照らす原動力となっています。

▶「旭酒造株式会社」の歴史(年表)

1948年(昭和23年)

山口県岩国市周東町獺越にて創業。普通酒「旭富士」の製造・販売を開始。

1976年:

桜井博志氏が家業に戻り、旭酒造に入社。

1978年:

経営方針の対立により、桜井博志氏が一時退社。

1984年:

桜井博志氏が三代目社長に就任(※)。経営危機の中、「味わうための酒造り」への転換を決意。

⇒桜井博志氏が三代目社長に就任(※)

〇1984年、桜井博志氏が三代目社長に就任した時点で、旭酒造は売上が10年間で3分の1にまで落ち込み、廃業寸前の状態でした。そこで桜井氏は「酔うための酒ではなく、味わうための酒」を造るという理念を掲げ、普通酒から純米大吟醸への大胆な転換を決断。この挑戦が「獺祭」誕生のきっかけとなりました。

1989年:

普通酒「旭富士」を廃止し、新ブランド「獺祭」を立ち上げ。

1990年:

純米大吟醸「獺祭」販売開始(※2)。東京市場への進出を本格化。

⇒純米大吟醸「獺祭」販売開始(※2)

〇1990年、純米大吟醸「獺祭」を発売。当時は「山口に酒なんてあるの?」と言われるほど認知度が低かったものの、東京の飲食店や酒販店に地道な営業を重ね、徐々に評価を獲得。地方の小さな酒蔵が、首都圏を足がかりに全国、そして世界へと展開していきました。

1999年:

地ビール事業に失敗し、杜氏が離脱(※3)。社員による酒造りへ移行。

⇒地ビール事業に失敗し、杜氏が離脱(※3)

〇1999年、地ビール事業の失敗で杜氏が離脱。これを機に、旭酒造は杜氏制度を廃止し、社員による通年の酒造り「四季醸造」へと移行。酒造工程をすべて数値化し、遠心分離機などの最新設備を導入することで、品質の安定と向上を実現しました。これは日本酒業界では極めて異例の改革です。

2000年代前半:

酒造工程のデータ化・マニュアル化を進め、四季醸造体制を構築。

2013年:

フランスに「ダッサイ・フランス」設立。海外展開を加速。

2015年:

新蔵完成。四季醸造を本格的に開始。

2016年:

桜井一宏氏が四代目社長に就任。桜井博志氏は会長へ。

2017年:

ニューヨーク州に酒蔵建設を発表。後に「DASSAI BLUE」ブランドとして展開。

2018年:

パリに「ダッサイ・ジョエル・ロブション」オープン。

2021年:

海外売上が国内売上を上回る。グローバルブランドとして確立。

2023年:

NY州ハドソンバレーに「DASSAI BLUE SAKE BREWERY」オープン。

2025年6月1日(令和7年):

商号を「獺祭株式会社(DASSAI Inc.)」に変更。

Data

生産者:株式会社 獺祭

住所:山口県岩国市周東町獺越2167-4

創業:1948(昭和23)年

TEL:0827-96-0120

URL:https://dassai.com/corp/(直接注文可)

特定名称:純米大吟醸酒

原料米&精米歩合:麹米、掛米ともに山田錦23%

アルコール度数:16%

酵母: 非公開

日本酒度: 非公開

酸度: 非公開

容量: 720ml(瓶)、1800ml(瓶)

【広告】楽天/日本酒通販

【広告】Amazon/日本酒通販

・ご指定以外の商品も表示されます。

・お酒は二十歳になってから。